Ein Film über Versöhnung und den Mut, sich familiären Tabus zu stellen

Künstlerin Jackie Brutsche erzählt in ihrem Dokumentarfilm «Las Toreras» die Geschichte ihrer Mutter, die an Schizophrenie erkrankt war und sich das Leben nahm. Eine eindringliche Arbeit, die das Netz an Beziehungen und familiären Verstrickungen ausleuchtet. Auch eine Art Hommage an die Angehörigen und Vertrauten von Menschen mit psychischen Krankheiten, die hier zu Wort kommen.

Jackie Brutsche, Filmautorin, Angehörige, Künstlerin:

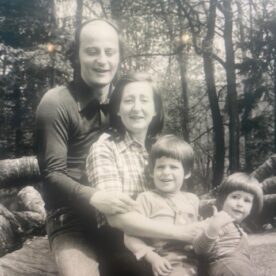

«In «Las Toreras» gehe ich der bruchstückhaften und verborgenen Geschichte meiner spanischen Mutter Carmen auf den Grund. Vor über 30 Jahren nahm sie sich das Leben, ich war damals zehn Jahre alt. Dieser frühe Schicksalsschlag hat meinem Leben eine Richtung gegeben und in meiner Kunst habe ich einen positiven Umgang damit gefunden und konnte daraus schöpfen. Ohne die ganze Geschichte selber zu kennen, sie offenzulegen oder dem Publikum zumuten zu wollen. In meiner Familie hat man nie mehr über meine Mutter und ihre psychischen Probleme gesprochen, Schuldzuweisungen lagen in der Luft und heiklen Themen ging man aus dem Weg. Irgendwann blockierten mich die vielen offenen Fragen und ich wollte nicht länger im Unwissen leben und meine wichtigste Geschichte verbergen. Mit diesem Film wollte ich mit der schmerzlichen Wahrheit umgehen und zeigen, dass es sich lohnt – auch Jahrzehnte später – sich ihr zu stellen.

Es war ein langer Prozess bis ich verstand, wessen Geschichte ich erzählen musste. Lange standen der Suizid und die tragische Lebensgeschichte meiner Mutter im Vordergrund, genauso wie im richtigen Leben: Es sind verborgene, unverarbeitete Familiengeheimnisse, die nächste Generationen überschatten und sie daran hindern, ihre eigene Geschichte zu kennen und zu erzählen. Ich realisierte, dass ich meine positive Geschichte im Umgang mit dem Schicksal meiner Mutter mit meiner Kunst erzählen musste, um mich ihrer tragischen Geschichte anzunähern. In meinem Film kann man nachspüren, wie ich aus diesem Schatten hervortrete, wie ich von einer Unwissenden zu einer Wissenden und Übermittlerin von schmerzlicher Wahrheit werde und wie ich und meine Familie damit umgehen.

Die Entdeckung meiner Familiengeschichte und die damit verbundene Reise waren überwältigend. Meine Familie zeigte viel Offenheit und mehr Direktheit als erwartet. Ich wurde mit absurden, schweren Vorwürfen gegen meinen Vater konfrontiert und mit gegensätzlichen Ansichten darüber, wie meine Mutter unglücklich und krank wurde. Nach den Interviews kehrte ich mit Unmengen von Erinnerungsfetzen und Geschichten nach Hause zurück, wild durcheinander erzählte Varianten ihres Lebens. Es begann eine akribische Detektivarbeit: das Sortieren und Einordnen von Unmengen an Informationen anhand von Tagebüchern und Briefen in eine chronologische Zeitleiste, auf der Suche nach Erklärungen und der Wahrheit.»